Eine Auseinandersetzung mit Gayatri Chakravorty Spivaks Essay „Can the Subaltern speak?“

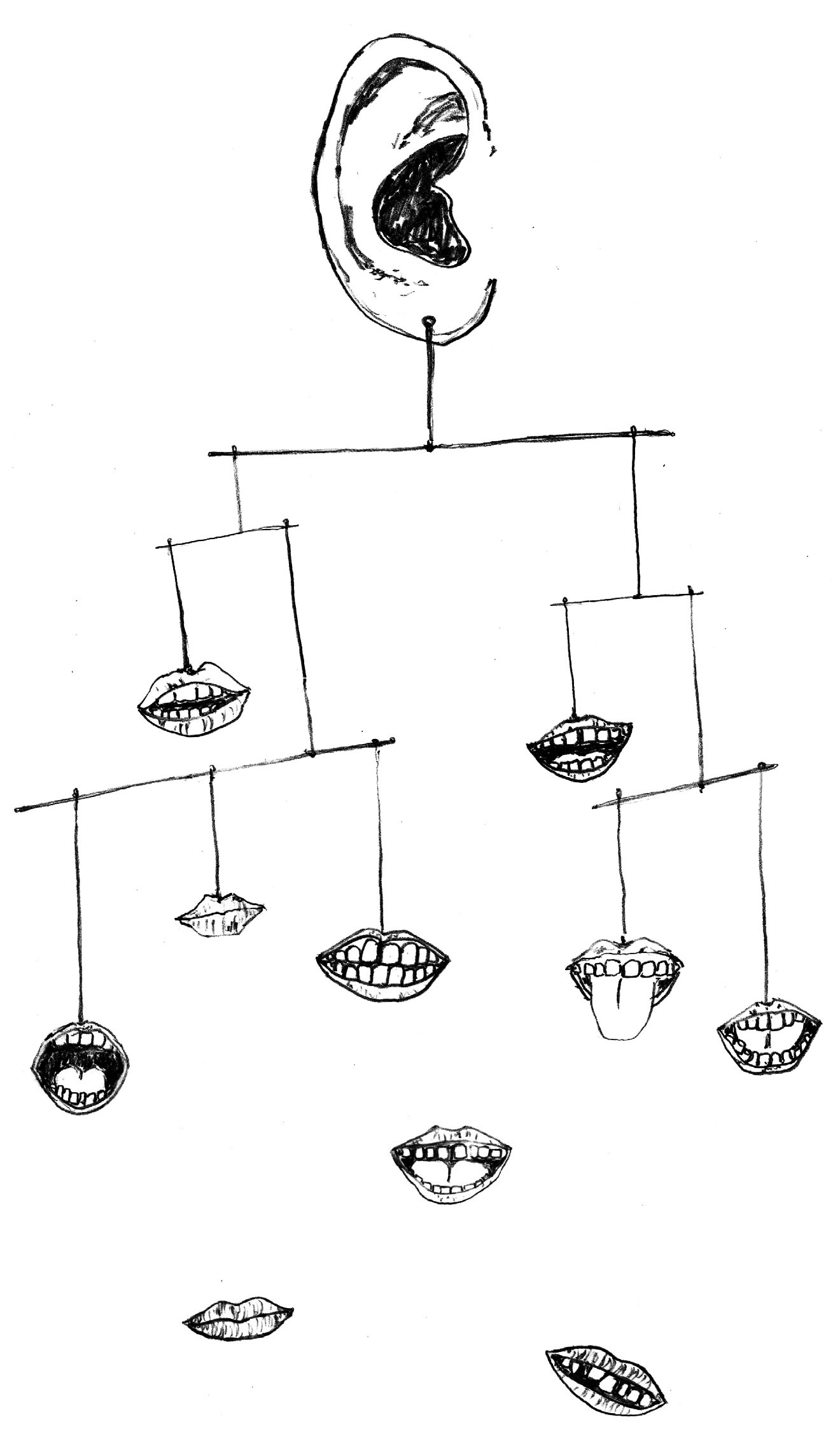

Der Text ist eine Zumutung. Aber die Fragen scheinen grundsätzlich wichtig: Wer spricht? Wer wird nicht gehört? Und weshalb (nicht)? Im Editorial dieser Zeitschrift steht: „Hier sollen kritische und selbstbestimmte Texte Platz nden von Menschen, […] die genug haben von einer privilegierenden und ausgrenzenden Gesellschaft und ihre Stimme erheben wollen…“ Wenn wir uns also gegen Ausgrenzung aussprechen und gleichzeitig ein Raum öffnen für Menschen, die ihre Stimme erheben wollen – ist es wichtig, dieses Vorhaben zu hinterfragen und zu überlegen: Wer spricht? Wer wird nicht gehört? Und weshalb (nicht)?

Welche Stimme wird laut im Essay, der hier zur Auseinandersetzung dient?

Gayatri Chakravorty Spivak wurde in Kolkata, Indien, geboren. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und später in Amerika eine Karriere im Universitätsbetrieb eingeschlagen. Ihre Arbeit galt der Auseinandersetzung mit abendländischer Philosophie, sowie marginalisierten Menschen. „Can the subaltern speak?“ ist 1988 erschienen und gilt als ein Grundlagentext der postkolonialen Theorie. In dieser setzen sich Wissenschaftler*innen mit den Folgen des Imperialismus auseinander. Die Frage ist: Welche Prägungen haben Kolonien bis heute im Handeln und Erleben der Menschen und Gesellschaften hinterlassen? Im Fiasko stellen wir uns verschiedenen Facetten des Migrationsregimes. Da ist das Bewusstsein für mögliche koloniale Prägungen wichtig – denn Migration verläuft häu g über Grenzen von im Imperialismus aufgebauten Machtstrukturen hinweg.

Was steht geschrieben?

Verschiedene Rezensionen, Interpretationen und Kritiken verstehen Spivaks Text unterschiedlich und setzen eigene Schwerpunkte. Sie repräsentieren und reduzieren. Hier also mein Versuch, Spivaks Text auf wenige Aussagen herunterzubrechen: Wir können die Erfahrung anderer nicht immer verstehen. Wir leben in unterschiedlichen Umständen und kommunizieren verschiedenartig. Innerhalb von globalen Machtstrukturen werden unterdrückte Menschen nicht gehört, wenn man ihnen mit vorgefertigten Vorstellungen, wie sich etwas anfühlt und wie man kommuniziert, entgegentritt. Sie werden nicht aus ihrer Position in der Gesellschaft befreit, wenn man über sie spricht – in generellen Aussagen über Unterdrückte, oder, indem Einzelne für viele sprechen.

Was heisst Subaltern?

Den Begriff subaltern hat als erster Antonio Gramsci verwendet. Der Marxist hat seine letzten Jahre im Gefängnis verbracht – wo er „subaltern“ in seinen Wortschatz eingeführt hat. Nun kommt eine erste De nition: „Subaltern sind diejenigen, die keiner hegemonialen Klasse angehören.“ Um Subalternität zu verstehen, müssen wir also auch das Konzept einer Hegemonie begreifen. Hegemonie meint die Herrschaft von Staaten, Institutionen oder anderen Akteuren über das politische, religiöse, kulturelle oder wirtschaftliche Handeln anderer. Wobei diese Anderen keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, ihre Interessen und Vorstellungen durchzusetzen. Andere vertreten sie. Andere sprechen für sie.

Can the subaltern speak?

Subalterne können sprechen, aber sie werden weder gehört, noch verstanden. Sprechen bezieht sich nicht ausschliesslich auf verbale Äusserungen. Ihre Praktiken des Widerstandes werden nicht wahrgenommen oder missverstanden. So sind sie vom politischen und gesellschaftlichen Diskurs ausgeschlossen. Die Hegemonie realisiert ihre Einheit institutionell und/ oder im Staat – die Subalternen sind eine fragmentierte Grup-pierung, der ein Selbstbewusstsein als Klasse fehlt. Ihren politischen Praktiken wird keine Bedeutung zugemessen, weil sie sich spontan, sporadisch, inkonsistent, unorganisiert und auf lokaler Ebene äussern.

Was soll man tun?

Gramsci stellte sich die Subalternen als potenziell revolutionäre Kraft vor und versuchte, ihre Zersplitterung durch Organisation zu überwinden. Das kritisiert Spivak. Subalternität ist keine Identität, sondern die Bezeichnung einer Position innerhalb der Gesellschaft – nämlich das Gegenüber der Hegemonie. Organisiert man eine heterogene Gruppe im Rahmen dieser Position, stärkt man lediglich die Position. Die Situation der Menschen verändert sich nicht, weil man nicht ihnen, sondern ihrer Position in der Gesellschaft begegnet. Essentialist*innen nehmen an, dass es ein Etwas gibt, das allen der gleichen Art gemeinsam ist. Der Essentialismus ist eine philosophische Position. Spivak wirft „den westlichen Linken“ vor, eben diese auf die Subalternen anzuwenden. Weil sie Position und Identität verwechseln. Noch einmal: Es handelt sich nicht um eine solidarische, kulturell einheitliche Gruppe, sondern um Menschen mit unterschiedlichen Interessen.

Also wenden wir uns dem einzelnen Menschen zu?

Verstehen wir den Menschen als ungebundenes, selbstbestimmtes Individuum – oder nehmen wir an, dass die Arbeitsweisen und die politischen Strukturen die Begehren und Interessen eines Menschen beeinflussen? Marx dachte sich den Menschen in der zweiten Version. Er machte ein Beispiel: „Durch das fehlende kollektive Bewusstsein der französischen Kleinbauern, wählen sie einen politischen Repräsentanten, der eigentlich nicht an ihnen und ihrer Vertretung interessiert ist.“ Das eigentliche Interesse der Person und der darauf folgende Wunsch für konkrete Handlung in der Welt entsprechen sich nicht. Laut Spivak definieren Foucault und Deleuze (die „westlichen Linken“) das Subjekt als eine selbstbestimmte, in sich geschlossene Einheit im Einklang von Interesse und Wunsch für Handlung. Doch dieses souveräne Subjekt ist eine Annahme, die nicht vorausgesetzt werden kann. Der Versuch, einzelnen Subalternen eine Stimme zu geben, um sie aus ihrer Position zu befreien, missachtet, dass der funktionierende Mensch im Gefüge der internationalen Arbeitsteilung die Zusammenhänge und Mechanismen der Ausbeutung nicht kennen muss. Deshalb spricht er womöglich gegen seine eigenen Interessen. Sprechen muss kein Ausdruck von souveräner Subjektivität sein. Ohne Vermittlung können laut Spivak Subalterne nicht verstanden werden.

Wieso soll es nun doch Vermittlung geben, wenn Spivak für eine Welt eintritt, in der Menschen für sich selbst sprechen können und gehört werden. Befinden wir uns in einem Paradox?

Spivak versucht hier nicht Subalternen eine Stimme zu geben, sondern kritisiert andere, die diesen Versuch unternommen haben. Sie sagt, dass diese durch ihre Herangehensweise die Struktur von Hegemonie und Subalternität aufrecht erhalten hätten. Sie will erst die Strukturen aufbrechen, um differenzierter sein zu können und damit offen für eine gesellschaftliche Neuordnung.

Ist das lediglich Teil eines inneruniversitären Diskurses?

Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Spivak schreibt über postkoloniale Gesellschaften – die langfristigen Auswirkungen des Imperialismus. Indien war bereits in der präkolonialen Zeit von einem Klassen- und Kastensystem geprägt. Mit der Kolonisierung kamen neben dem Patriarchat und der Kastenordnung eine weitere herrschende Macht dazu – was die Missachtung der Subalternen verstärkte. Sie wurden entweder von den kolonisierenden oder von der nationalen Hegemonie repräsentiert. Ähnlich wie die Annahme, dass ab Etablierung des Frauenstimmrechts die Auseinandersetzung mit Gender-Themen irrelevant würde, wäre wohl die Meinung, dass sich mit der nationalen Unabhängigkeit von kolonisierten Staaten, das Erbe des Imperialismus aufgelöst hat. Die Haltung, die Vorurteile, die Bilder, die Annahmen über Normalität, die Grenzen des eigenen Horizonts – sie sind noch da und gehen uns alle an.

Um zu verstehen, wie es sich anfühlt, in eine Zitrone zu beissen, müssen wir in eine Zitrone beissen. Aber können wir verstehen, wie es sich für eine Zitrone anfühlt, gebissen zu werden?

Jemand kann nicht sprechen, weil er*sie vielleicht die Sprache nicht kann – oder nichts zu sagen hat – oder nichts versteht – oder schüchtern ist – oder vor etwas Angst hat. Ja wir können uns verschiedene Gründe dafür vorstellen und kennen sie teilweise selbst. Das könnte man als individuell bezeichnen. Weiter kennen wir strukturelle, institutionalisierte Ausschlussmechanismen wie Landesgrenzen oder Leistungsanforderungen mit Ausschlusskriterien, die eine gesellschaftliche Teilhabe für Alle verunmöglichen. Spivak bespricht weder nur das Problem, dass subjektive Erfahrungen nicht immer geteilt werden können, noch ausschliesslich politische und wirtschaftliche Machtstrukturen. Indem sie die komplexe Situation von Subalternen, insbesondere die der subalternen Frauen, aufzeigt, versucht sie, diese Position und die hegemonialen Verständnishorizonte, die zur einseitigen Sprachlosigkeit beitragen, zu verwerfen.

Was tut also Spivak?

Irritieren – anders fokussieren. Wird nur auf die Mikropolitik gehört, die sich auf lokale Widerstandsformationen konzentriert, werden makropolitische Konfliktlinien, die etwa durch den globalisierten Kapitalismus und nationalstaatliche Allianzen hervorgerufen werden, ignoriert. Spivak schlägt vor, genauer zu beschreiben, was verschiedene Lebensrealitäten von Menschen ausmachen. Die Frage dazu wäre: Was heisst es ein Mensch zu sein in bestimmten Umständen? Das wirkt der Darstellung einer undifferenzierten Gruppe, als Produkt der Kolonialisierung, entgegen. Spivak zieht heterogene Befreiungskämpfe in ihre wissenschaftliche Analyse ein. Das sind beispielsweise subsistenzwirtschaftende, unorganisierte, besitzlose Arbeitskräfte, indigene Analphabeten und Analphabetinnen, die in den Metropolen auf den Strassen oder eben auf dem Land oder in den Peripherien leben, ebenso wie die Frauenbewegung, die Bauernaufstände oder die Kämpfe der Indigenen.

Und was bringt uns das jetzt?

Spivak ist als Zeitzeugin und als Wissenschaftlerin im Wissenschaftsdiskurs zu verstehen. Und ich möchte trotzdem nicht davon abschrecken, ihren Text zu lesen, um weitere Aspekte davon zu verstehen und anhand ihrer Beispiele nochmal anders zu verstehen, was sie meint. Anwendungen der Gedanken gibt es in unserem Alltag in Basel genug.

In der Schweiz gibt es die Praxis der Glaubwürdigkeit bei Asylgesuchen. Das setzt voraus, dass Menschen über ihre Gründe, in die Schweiz zu kommen, sprechen müssen – so, dass es den festgeschriebenen Kriterien entspricht. Das setzt voraus, dass die Menschen ein entsprechendes Bewusstsein über ihre eigene Position und über politische Zusammenhänge haben. Um diese Praxis kritisieren zu können, kann Spivaks Kritik des souveränen Subjekts Argumente liefern. Wir können uns selbst Fragen stellen: Begegnen wir Positionen oder Menschen? Wollen wir vermittelnde Rollen einnehmen? Welche Rolle spielt das Fiasko diesbezüglich? Sind wir eine vereinzelte ungehörte Stimme? Werden wir verstanden? Wollen oder brauchen wir selbst Vermittlung? Und wie gehen wir mit Kommunikation um, die wir nicht verstehen? Sprechen wir über andere oder direkt mit den Betroffenen?